2月の中国新車販売、トヨタ15%増 ホンダ・日産は減少

トヨタ自動車の2月の中国の新車販売台数は、前年同月比15%増の9万5800台だった。買い替えを促す取り組みなどが奏功した。一方、ホンダと日産自動車は中国勢との激しい競争の中で販売を伸ばせず、2ケタの減少となった。トヨタの合弁会社別では、第一汽車集団との「一汽トヨタ」が41.6%増の4万1400台、広州汽車集団との「広汽トヨタ」が3%減の4万2000台だった。

BYDがADASで“価格破壊”、100万円台EVにも「レベル2+」

中国・比亜迪(BYD)が先進運転支援システム(ADAS)で“価格破壊”を仕掛ける。10万元(1元=21円換算で210万円)未満の廉価モデルを含む大部分のモデルに、自動運転「レベル2+」相当のADASの搭載を広げる。主力である低価格車の商品力を強化し、新興メーカーや地場大手、海外勢との競争に備える。 BYDは2025年2月10日に知能化戦略に関する説明会を開き、ほぼ全ての車種に値上げなしでADASを搭載することを明らかにした。同社は「2025年は(ADASのような)スマート運転が自動車の購入における重要な要素となり、今後2~3年で欠かせないものになる」とみる。BYDは小型電気自動車(EV)「海鴎(Seagull)」など、低価格帯の主力車種にも新たにADASを搭載する。SeagullのADAS搭載グレードの価格は7万8800元(約165万円)からで、ADAS非搭載の現行モデルから価格は据え置く。 注目すべきは、中国で急速に搭載が広がる「NOA(Navigate on Autopilot)」と呼ぶレベル2+相当の機能を多くのモデルに採用する点だ。Seagullも対象で、10万元を切るモデルでNOAに対応するのは異例と言える。NOAでは一般に、目的地を設定するとシステムが自動で運転を担い、車線変更や追い越しなども可能である。ただし、緊急時はシステムから人に運転を引き継ぐため、運転者による監視が不可欠となる。

中国自動運転「ウィーライド」、欧州初のロボバス商用運行をフランスで開始

中国の自動運転技術企業「文遠知行(WeRide、ウィーライド)」は2月27日、フランスの自動車大手ルノーグループ、自動運転モビリティサービスのBeti、自動車保険大手のMacifの3社と共同で、フランス南東部のドローム県でレベル4の自動運転バス(ロボバス)の運行を開始した。文遠知行が欧州の公道でロボバスを商用運行するのは初となる。文遠知行は全長6メートル、8人乗りの小型ロボバスを提供する。Betiが運行を担当し、3月10日からドローム県にあるTGV駅「ヴァランス駅」近くのロヴァルタン・ビジネスパークで、シャトルサービスを開始する。

BYD、2月新車販売2.6倍 モデル刷新や補助金効果で

中国自動車大手の比亜迪(BYD)は1日、2月の新車販売台数が前年同月比2.6倍の32万2846台だったと発表した。2月上旬に実施したモデル刷新のほか、政府による新車への補助金支給の効果が出た。春節(旧正月)に伴う連休の影響で前年より2月の稼働日が多くなるなど好条件も重なった。乗用車販売のうち、プラグインハイブリッド車(PHV)が2.9倍の19万3331台、電気自動車(EV)が2.3倍の12万4902台だった。PHV比率は6割を超えた。BYDは2月上旬、主力の「海洋」と「王朝」ブランドのほぼ全てにあたる21車種に高速道路や駐車場での運転を支援する機能を追加すると発表した。価格は上げず、消費者に負担の少ない形で新たな機能が追加されたとして支持を集めた。国内販売台数は2.6倍の約25万1200台だった。旧型車から新車に買い替えた場合に補助金を支給する中国政府の政策が追い風となった。同政策は2024年の4月に始まり12月にいったん終了したが、25年1月に再開した。乗用車の海外販売台数は2.9倍の6万7025台で、海外販売比率は21%だった。2月上旬に欧州でEVの多目的スポーツ車(SUV)「ATTO2(アットツー)」の投入を始めた。1〜2月の累計新車販売は前年同期比1.9倍の62万3384台となった。

中国シャオミ、1000万円級EV「SU7 Ultra」発売 2時間で1万台の予約殺到

中国スマートフォン大手の小米集団(シャオミ)は2月27日、高級電気自動車(EV)「SU7 Ultra」を発売した。価格は52万9900元(約1100万円)から。小米汽車(Xiaomi Auto)のアプリで先行予約販売を開始したところ、わずか10分で予約が6900台を超え、2時間で1万台を突破した。SU7 Ultraは、わずか1.98秒で時速100キロメートルまで加速し、最高速度は時速350キロメートルを超え、「地上最速の4ドア量産車」をうたう。駆動用モーターを3つ搭載し、レース仕様の放熱システムとブレーキシステムが標準装備されている。寧徳時代(CATL)の高性能電池「麒麟電池(Kirin battery)」の第2世代を搭載し、充電レート5.2C、ピーク電圧897ボルトで充電率10%から80%までわずか11分の急速充電を実現。また、エンドツーエンド(E2E)の自動運転機能や「小米澎湃OS(Xiaomi HyperOS)」を搭載したスマートコックピットも標準装備し、より良いスマートドライビング体験を提供する。シャオミが2024年3月に発売した初のEV「SU7」は、瞬く間に中国EV業界の台風の目となり、24年末時点で累計販売台数は13万5000台を超えた。異業種からの参入にもかかわらず、この実績を叩き出したことに注目が集まった。同社は市場シェアをさらに拡大するため、2025年6〜7月にSUV(多目的スポーツ車)タイプの新型EV「YU7」を発売する予定で、今後も引き続き製品ラインアップを拡充していく計画だという。

BYDがけん引、中国・鄭州が次世代「自動車都市」へ

中国中部地域、河南省鄭州市にある電気自動車(EV)大手、比亜迪(BYD)の工場は、同省政府と2021年9月に契約を交わしてから4年足らずで同社最大の自動車拠点に成長した。同工場の24年の新エネルギー車(NEV)生産台数は前年比2.7倍の54万5000台に上った。鄭州航空港区先進製造業集積区指揮部の張宏亮副指揮長は「港区にBYD工場の所在エリアを中心とした『自動車都市』の建設を計画している」と紹介。新エネ車の総合サービスセンター、コア部品のスマート製造センター、国内の重要な新エネ車輸出集配センターを整備し、将来的に数十万人の労働者を集め、年間百万台の新エネ車を生産し、1000億元(1元=約21円)規模の産業クラスターを構築するとした。BYDは中国EV大手が鄭州での展開を強化する一例である。鄭州市工業・情報化局のデータによると、同市では24年、新エネ車生産台数が98.0%増え、自動車生産台数は110万台を上回り、全国のトップグループに入った。24年の新エネ車生産台数都市別ランキングで、広東省深圳市は約293万台で首位に返り咲き、合肥市(安徽省)、上海市、西安市(陝西省)が続いた。深圳が首位を奪還できたのは、BYDによるところが大きい。深圳と汕頭市が共同運営する「深汕特別合作区」に建設された、BYDの年産50万台のスーパー工場はすでに稼働し、同規模のスーパー工場がもう一つ、25年半ばに稼働予定という。BYDや上海蔚来汽車(NIO)などの中国自動車ブランドはここ数年、勢いを増し、国内外の消費者の人気を集めている。BYDの24年の生産台数は前年比41.3%増の430万4100台で過去最高を更新し、新エネ車販売台数が1000万台を超えた世界初の自動車メーカーとなった。中国汽車工業協会のデータによると、中国の24年の自動車生産・販売台数はいずれも3100万台を超え、2年連続でそろって3000万台を上回った。うち新エネ車は生産・販売とも初めて1000万台を超え、そろって1200万台以上となり、飛躍的に発展した。

中国製「空飛ぶバイク」が米CESで脚光、空飛ぶクルマより軽く安くへ

米ラスベガスで開かれた世界最大のテクノロジー見本市「CES 2025」(1月7〜10日)で、中国の電動バイクメーカー「快輪科技(KUICKWHEEL)」がグローバルブランド「RICTOR」で新製品の「空飛ぶバイク」と「電動ボート」を発表して注目を集めた。2人乗りの空飛ぶバイク「Skyrider X1」は、4軸8枚のプロペラを搭載し、炭素繊維複合材と航空機向けアルミニウムを採用して性能と耐久性を両立した。最大飛行速度は時速100キロメートル、最大飛行時間は40分間で、直流出力50キロワットの電気自動車(EV)用充電器が利用できる。最適な飛行ルートを自動で計画する機能も備えており、リアルタイムの天候や環境の変化に基づいて飛行高度や速度、方向を自動調整して安全な飛行を実現する。あらかじめ目的地を入力するだけで自動で離着陸できる仕組みだが、ジョイスティック操作や手動制御も可能となっている。また、予備を含めた三重の飛行制御システムを搭載しているため、エンジンが1つ失われても安全に飛行できる。さらに、電池管理システム(BMS)やパラシュートも実装し、万全の体制でユーザーの安全を確保する。快輪科技の創業者、劉峰氏によると、Skyrider X1は市場に出回る有人eVTOL(電動垂直離着陸機、空飛ぶクルマ)と比べ、軽さや機動性だけでなく、価格面でも優れているという。5万ドル(約780万円)に価格を抑えたことが好評で、受注台数はすでに200台を突破した。もう1つの新製品である電動ボートは、発泡ポリプロピレン(EPP)と金属フレームを組み合わせた軽量かつ頑丈な構造で、最大積載量は150キロ。定格出力15キロワットのモーターを搭載しており、最高速度は時速45キロメートル、最長70分間の航行が可能。快輪科技は一貫して近距離移動用モビリティの開発に注力し、電動バイクや電動キックボードなどを手がけてきた。消費者向けとシェア事業向けの両方に注力し、すでに80以上の国と地域に向けて製品を販売している。

日産の中国合弁、新型EV「N7」にDeepSeek導入 「最高のスマート体験」を提供

日産自動車と中国・東風汽車集団の合弁会社「東風日産」は2月12日、5月発売予定の新型EVセダン「N7」に中国の人工知能(AI)スタートアップDeepSeekの推論モデル「DeepSeek-R1」を導入したと発表した。車両のヒューマンマシンインタラクションを向上させる狙い。DeepSeekの導入は合弁自動車メーカーとしては初。東風日産は車の電動化・スマート化に向けた着実な取り組みを鮮明にした。周峰副社長は、同社は一環して「最高のスマート体験」を提供するために努力しており、N7とDeepSeek-R1との統合も「最高のスピード」で完了したと説明した。これに先立つ2月10日、中国自動車大手のBYDも独自の車載向けスマートアーキテクチャ「璇璣(XUANJI)」にDeepSeek-R1を統合し、車両側とクラウド側のAI機能を迅速に高める方針を明らかにした。日産は現在、世界最大のEV市場である中国で巻き返しを図っている。N7は、2024年の広州モーターショーで初披露され、注目を集めた。中国の一般家庭向けに開発され、東風日産の新しいモジュラーアーキテクチャーを採用する最初のモデルでもある。東風日産の関口勲社長は広州モーターショーで、26年までに「Nシリーズ」と呼ぶ新エネルギー車(NEV)5車種を中国市場に投入し、N7を含むバッテリーEVやプラグインハイブリッド車(PHEV)、レンジエクステンダーEVを展開すると説明した。日産は研究開発費や技術人材の拡充も進めており、今後3年間で東風日産のNEV部門の研究開発費として100億元(約2100億円)超を投じ、技術センターの人員も4000人に拡大する方針だという。

「中国の自動運転競争、2026年に決着」ーートヨタ出資のモメンタCEOが見据える「E2E技術」の未来

中国の自動車市場は急速な「電動化」の進展を経て、現在は「自動化/スマート化」へと競争の焦点が移っている。中でも、高性能な自動運転ソリューションや先進運転支援システム(ADAS)が主戦場となっている。自動運転技術を手がける中国のユニコーン企業「Momenta(モメンタ、北京初速度科技)」は、高精度地図に頼らず、周辺環境の認知から運転の操作までをすべてAIが担う「エンド・ツー・エンド(E2E)」方式で、量産能力を持つ数少ない企業の一つだ。36Krはこのほど、江蘇省蘇州市にあるモメンタ本社で、創業者の曹旭東CEOに単独インタビューし、同社の戦略や自動運転業界の競争の行方について話を聞いた。モメンタは、トヨタ自動車からの出資を受けていることから、日本メディアでもたびたび取り上げられている。この分野には、昨年から華為技術(ファーウェイ)、EVメーカー「小鵬汽車(Xpeng Motors)」や「理想汽車(Li Auto)」、長城汽車が支援のスタートアップ「元戎啓行(DeepRoute.ai)」などの企業が次々と参入し、E2Eの次世代技術の頂点を極めようと競争が激化している。

トヨタ、中国で200万円級の最安EV 「bZ3X」で劣勢挽回

トヨタ自動車は6日、中国で新型電気自動車(EV)「bZ3X」を発売した。販売価格は約11万元(約224万円)からと同社のEVでは最安となる。中国企業から基幹部品や電池を調達し、コストを大幅に圧縮した。低価格帯から高価格帯まで車種を拡充し、世界最大の自動車市場である中国での劣勢を挽回する。

BYD、1月の販売台数が30万台突破 輸出台数も過去最高に

中国の自動車市場では2025年1月も激しい市場競争が繰り広げられたが、新エネルギー車(NEV)メーカーの比亜迪(BYD)は力強く成長し、NEV最大手の座を守りきった。とくにプラグインハイブリッド車(PHEV)の販売が引き続き大きく伸びた。1月の販売台数は30万538台で、うち乗用車が29万6446台、商用車とバスが計4092台だった。50万台を超えた2024年11月と12月には及ばなかったものの、BYDは25年も好調なスタートを切った。乗用車の内訳を見ると、PHEVが前年同月比78.7%増の17万1069台と急増した一方で、純電気自動車(BEV)は12万5377台となり、全体に占める割合が42.3%に減少した。特筆すべきは輸出台数の急増で、1月の輸出台数は83.3%増の6万6336台と急拡大し、過去最高を記録した。このペースが続けば、2025年の年間輸出台数が60万台を超える可能性も十分にある。ちなみに、24年の年間輸出台数は41万7000台だった。

世界の車載電池搭載量、中国CATLが8年連続首位 シェアは37.9%に拡大

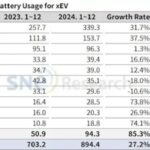

韓国の調査会社SNEリサーチによると、2024年の世界車載電池搭載量は前年比26.8%増の894.4ギガワット時(GWh)となった。中国の寧徳時代(CATL)が8年連続の1位に輝いた。CATLの搭載量は31.7%増の339.3GWh、市場シェアは前年の36.6%から37.9%に拡大し、圧倒的な存在感を示している。同社の顧客基盤は幅広く、中国の電気自動車(EV)ブランドの「極氪(ZEEKR)」「問界(AITO)」「理想汽車(Li Auto)」に加え、テスラ、BMW、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどのグローバル自動車大手も含まれている。

CATLは主要自動車メーカーとの協力関係を強化する一方で、LFP(リン酸鉄リチウム)電池や革新的な超急速充電技術を投入することで、さらなる競争力の向上を図っている。

2位は中国の比亜迪(BYD)で、搭載量は37.5%増の153.7GWh、市場シェアは17.2%。3位は韓国のLGエナジーソリューションで、搭載量は96.3GWh、市場シェアは10.8%だった。以下、4位に中創新航科技(CALB)、5位にSKオン、6位にパナソニック、7位にサムスンSDI、8位に国軒高科(Gotion High-tech )、9位に億緯鋰能(EVEエナジー)、10位に欣旺達電子(Sunwoda、サンオーダ)が入った。上位10社に入った中国企業6社の市場シェアの合計は、前年比3.7ポイント増の67.1%となった。一方、日本と韓国の企業の市場シェアの合計は3.3ポイント減少した。

中国BYD、ADASを大衆車に解禁!150万円以下のEVで「自動運転時代」に突入

中国の自動車業界が再び揺れている。激しい価格競争による生存争いに続き、電気自動車(EV)最大手の比亜迪(BYD)が高度運転支援機能で新たな戦いを仕掛けてきた。BYDは2月10日、先進運転支援システム(ADAS)の「天神之眼(God’s Eye)」を全シリーズ、21車種すべてに搭載すると発表した。主力の「王朝(Dynasty)」シリーズや「海洋(Ocean)」シリーズのほか、高級車ブランド「騰勢(Denza)」「方程豹(Fangchengbao)」「仰望汽車(Yangwang)」にも搭載される。重要なのは、ADAS機能を搭載した新型車でも価格は据え置きにされる点だ。最も安いADAS搭載のコンパクトカー「海鴎(Seagull)」は6万9800元(約146万円)で、7万元を切るEVにADASが搭載されるのは初めてとなる。

この戦略は、ADASを高級車だけでなく大衆車にまで広げることを意図したものだ。BYD創業者の王伝福会長は発表会の席で、「これまでADASは20万元(約420万円)クラスの高級車に搭載されていたが、中国で購入される車の70%は20万元以下だ。今後2、3年のうちにADASはシートベルトやエアバッグと同じように自動車に不可欠な装備になるだろう」と述べた。BYDの大々的な動きは業界で大きな反響を呼び、中国メーカー各社が反撃を開始している。長城汽車(GWM)の役員は、名指しはしないまでも「ADASは見せ物ではない。知識は実践から得られる」とSNSに投稿。ファーウェイ(華為技術)自動車事業群の部門長・余承東氏も「ADASが使えるということと、使いやすさや安全性は全く別の話しだ」と強く指摘した。同業者はBYDのうたうADAS機能に疑問を投げかけているとはいえ、BYDの行動が自動車のスマート化を加速するものであることには違いなく、ライバルに大きな衝撃を与えた。自動車業界団体・全国乗用車市場情報連合会(CPCA)によると、2024年1-8月に中国では自動運転レベル2、もしくはそれ以上のレベルの自動運転機能を搭載した乗用車が66.6%に達しており、徐々に標準装備になりつつある。調査会社の灼識諮詢(CIC)は、中国で自動運転機能を搭載した自動車の普及率が26年に81.2%、2030年には99.7%に達すると予測している。こうした状況のなか、自動車メーカーはスマート化に向けた動きを加速させなくてはならず、そのテンポに付いていけないメーカーと自動運転機能を持たない自動車は淘汰される。BYDが大規模にADASを搭載することで、サプライヤーにとっては再編のチャンスが訪れることになる。そこで生き残るための鍵は技術革新力だ。中国の自動車産業は、急速な電動化シフトに続き、再び正念場を迎えている。

中国首位陥落の上海汽車、ファーウェイと組み反転攻勢狙う。EV連合「鴻蒙智行」、第5ブランド「尚界」立ち上げ

中国通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)が主導する電気自動車(EV)ブランド連合「鴻蒙智行(HIMA)」に、中国自動車大手の上海汽車集団(SAIC)が新たに加わる。両社は新ブランド「尚界」を共同で立ち上げ、ファーウェイがインテリジェント技術を搭載した部品やシステムを提供する。上海汽車は2024年の中国新車販売でEV最大手の比亜迪(BYD)に抜かれ、長年守ってきた首位の座から陥落した。ファーウェイとの提携を通じて、巻き返しを図る狙いだとみられる。

EVブランド連合「鴻蒙智行(HIMA)」とは

「鴻蒙智行」は、ファーウェイと自動車会社が協力し、新たなEVブランドを共同開発する仕組みだ。 ファーウェイは車載OS「HarmonyOS 4.0」、運転支援システム「Huawei ADS 2.0」、スマートコックピットといった中核技術に加え、販売チャネルやマーケティングも提供。提携相手の自動車メーカーは製造とブランド運営を担う。現在、鴻蒙智行に参加している主なモデルとブランドは以下の通り:

問界AITO (賽力斯/SERES) – M5、M7、M9などのモデルを発売。

智界S7(奇瑞汽車/Chery Automobile)

享界S9(北京汽車集団/BAIC)

尊界S800(江淮汽車/JAC)(2025年上半期発売予定)

なかでも、AITOブランドは特に大きな成功を収め、2024年の販売台数は44万台に達した。そのうち、M7は19万7000台、M9は15万8000台を記録した。上海汽車はは15万元から25万元の価格帯で、BYDはじめとするライバルの猛攻に対抗するために、技術、製品、ブランド力において総合的なレベルアップが求められる。「尚界」の成功が、上海汽車の今後の競争力を左右する重要な鍵となりそうだ。

中国、EVモーター製造装置の国産化が加速 有力企業が数十億円の資金調達

中国の駆動用モーターの製造装置メーカー「巨力自動化設備(Juli Automation Equipment)」(以下、巨力自動化)がこのほど、数億元(数十億円超)を調達した。出資は国投招商(SDIC Fund)が主導し、 中車資本(CRRC Capital)と蜂雲資本(Svolt Capital)も参加。資金は、次世代モーターソリューションの研究開発やグローバルな生産能力の拡大に充てられる。巨力自動化は2011年に設立され、モーター製造装置の開発と製造に注力している。中国政府が推進する「専精特新(専業化・精密化・特色化・革新化)」政策のもと、最初に「小巨人企業」に認定された企業の一つだ。1989年に設立された前身企業の期間も含めると、30年以上の歴史を持つ。同社の製造装置は主に電気自動車(EV)分野で活用され、吉利汽車(Geely)や長城汽車(GWM)、上海汽車(SAIC)といった中国大手自動車メーカーのほか、中国の英博爾(Empower)、韓国のLGエレクトロニクス、日本のアイシン、仏ヴァレオ(Valeo)など国内外のティア1サプライヤーとも提携している。世界の自動車産業がEVシフトが進む中、中国のEV産業は高度化と構造転換を迫られ、中核部品の製造装置が重要な役割を担うようになった。モーターはEVの中核部品で、車両の出力とエネルギー効率を左右する。その中でここ数年は「フラットワイヤーモーター」技術の採用が新しいトレンドとなっている。フラットワイヤーモーターとは巻線に平たい銅線を用いた駆動用モーターで、従来の丸線タイプに比べてエネルギー変換効率や出力密度、放熱性に優れ、重さとサイズを抑えられるという。

クルマにDeepSeek 中国メーカー、音声対話を高性能に

中国の自動車メーカーが続々と、中国新興DeepSeek(ディープシーク)の人工知能(AI)モデルの車両搭載に乗り出している。同社は低コストで高性能なAIモデルを提供できるとして、2025年1月末から急速に注目を集めている。自動車メーカー各社は主にコックピットシステムにディープシークの大規模言語モデル(LLM)「DeepSeek-R1」(以下、R1)を導入し、音声AIアシスタントなどの性能を高めるという。中国・浙江吉利控股集団(吉利グループ)や同・東風汽車集団など、複数の地場大手の自動車メーカーが中国のSNS(交流サイト)「微博(ウェイボ)」や「微信(ウィーチャット)」で明らかにした。吉利グループの主力メーカーである中国・吉利汽車は、自社のAIモデル「星睿」にR1を統合する。25年2月6日に複数の中国メディアが報じ、吉利汽車がウィーチャットの投稿で認めた。R1の導入によって、ユーザーの漠然とした意図を正確に理解したり、車内外のシーンに基づいてユーザーの潜在的なニーズを分析したりできるようになるという。これにより能動的な音声対話機能を提供し、車両とユーザーによる双方向のやり取りの精度を高められるとする。吉利グループ傘下で高級電気自動車(EV)を手掛ける中国Zeekr(ジーカー)も、コックピットシステムにR1を導入する。同社副社長の林金文氏が25年2月7日に「(ジーカーの)コックピット開発チームは、独自開発のAIモデルとR1の統合を完了した」とウェイボに投稿した。同社の音声AIアシスタント「Eva」において「より先見性のある知的なサービスを提供できるようになる」(林氏)とする。

国有大手も次々搭載

東風汽車集団の新エネルギー車(NEV)ブランド「嵐図」は、多目的スポーツ車(SUV)「知音」と多目的車(MPV)「夢想家」の現行2車種に、R1を搭載する。嵐図が25年2月7日、ウェイボで明らかにした。両車種への導入は同月14日に予定しており「自動車業界でディープシークのAIを統合した初の量産車となる」(嵐図)としている。嵐図はR1をAIチャットなどに生かす。嵐図総経理補佐の李博暁氏は「車両システムがユーザーの習慣を学習し続け、ユーザーと感情的で温かい交流やコミュニケーションを行い、一人一人に専用の回答を提供できるようになる」と説明した。東風汽車集団では「風神」や「eπ」といったブランドも、R1を採用するという。このほか、中国・上汽通用五菱汽車や同・広州汽車集団、同・重慶長安汽車集団、同・長城汽車集団も、25年2月9日までにR1の搭載を明らかにした。R1はオープンソースで公開しており無料で使えるため、今後地場の自動車メーカーによる採用がさらに拡大する可能性もある。

メルセデス・ベンツ、中国市場で引き続き事業拡大へ

ドイツ自動車大手メルセデス・ベンツは20日、2024年12月期決算を発表し、25年は業績を伸ばすとともに、市場に新車種を投入する方針を示した。中国市場については潜在力を評価し、投資を続けて事業を拡大していくとした。同社の24年の利払い・税引き前損益(EBIT)は136億ユーロ(約2兆1000億円)、売上高は1456億ユーロ(約23兆円)。純現金収支(フリーキャッシュフロー、FCF)は92億ユーロで、産業部門の純流動資産は314億ユーロ(約5兆円)だった。オラ・ケレニウス会長は、24年は競争の激しい市場で着実に業績を収めたと述べた。中国は同社の国際戦略で最も重要な市場の一つで、25年は中国での生産・研究開発開始から20年になる。中国での研究開発は24年に上海研究開発センターの新社屋が完成するなど、中国のイノベーションで世界の潮流をリードする新たな段階を迎えており、中国の研究開発チームは、プラグインハイブリッド車(PHV)のバッテリーパックやRSE(リアシートエンターテイメント)システム、車載オペレーションシステム(OS)によるスマート運転、インテリジェントキャビンなどの研究開発でますます主導的な役割を発揮するようになっている。同社は、中国の自動車産業発展の目撃者、貢献者として中国市場での展開を引き続き深化させ、中国パートナーと共に質の高い発展を実現していくと表明した。

テスラ、中国向けに「FSD類似機能」導入 マスク氏:道路事情は動画で訓練

米電気自動車(EV)大手のテスラが、独自の高度運転支援システム「FSD(フルセルフドライビング)」の中国市場導入に向けて一歩踏み出した模様だ。同社は2月25日、中国のテスラ車向けソフトウエアの最新アップデート「2024.45.32.12」の配信を開始した。今回のアップデートでは、市街地向け運転支援機能(NOA=ナビゲート・オン・オートパイロット)、運転者モニタリング用の車内カメラ、最新バージョンの地図が追加される。アップデートされた機能は、北米で提供しているFSDに似ているが、FSDという名称は用いていない。新たなソフトウエアを利用し始めた中国のテスラ車オーナーによると、新機能は中国の交通ルールや道路状況に対応し、すでに高い性能を発揮しているという。FSDは、車両がリアルタイムで大量のデータを処理し、クラウドと連携するシステムだ。中国政府は「データセキュリティ法」を施行し、自動車が収集するデータの管理を強化している。中国道路に関するデータについて、マスク氏は2月26日にXで「FSDが中国の道路や交通標識に迅速に対応できるよう、インターネット上に公開されている動画を使って模擬的な訓練を実施した」と説明している。

テスラの中国販売2月半減 欧米は不買運動、苦境鮮明に

米電気自動車(EV)大手テスラの2月の中国販売台数は前年同月と比べ49%減り3万688台だった。比亜迪(BYD)など中国勢に押され、2022年8月以来2年半ぶりの低水準となった。イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の政治発言を嫌い、欧米ではテスラ車の不買運動が続いており、苦戦が鮮明だ。

テスラ、中国で新型「モデルY」の納車開始

中国天津市の津南区にある米電気自動車(EV)大手テスラの納車センターは2月27日、新型「モデルY」を引き取りに来た購入者たちであふれていた。新型モデルの中国市場での納車は前日の26日にスタート。テスラの中国市場への浸透を示す出来事であり、天津は全国で最初に納車が始まった都市の一つとなった。「新型モデルの売り出しと政府の買い替え補助が重なったことで、テスラの受注台数は前年同期比で大幅に増加した」とテスラ天津の販売責任者は語る。天津店への問い合わせも約7割増えているという。オーナーのニーズをよりよく満たすため、テスラ中国は直接販売にこだわる。テスラが中国本土に展開する直営店は1月時点で526店舗に上り、全国の95都市をカバー。

テスラの直営および代理権限を持つ板金塗装センターは337カ所あり、207都市でサービスを展開している。充電サービスの利便性を確保するため、テスラは中国で充電業務を急ピッチで拡大している。天津には急速充電ステーションを33カ所、充電器を194基設けている。目的地型充電ステーションは8カ所で、充電器26基がある。中国本土の急速充電ステーションは2千カ所超、充電器は1万1500基超で、目的地型充電ステーションは700カ所超、充電器は2500基超に上っている。テスラは2013年に中国に本格進出。19年1月には米国外で初の工場となる「上海ギガファクトリー」を着工し、24年10月には同工場で300万台目の中国製テスラ車がラインオフしている。

《自動車関連情報》

2月の国内新車販売、19%増 2カ月連続プラス

自動車販売の業界団体が3日発表した2月の国内新車販売台数(軽自動車含む)は、前年同月比19%増の40万9347台だった。プラスは2カ月連続。ダイハツ工業の認証不正問題で大きく落ち込んだ前年から回復した。日本自動車販売協会連合会(自販連)と全国軽自動車協会連合会(全軽自協)がまとめた。登録車(排気量660cc超)が16%増の26万2755台、軽自動車は24%増の14万6592台だった。それぞれ2カ月連続のプラスだった。ダイハツは前年同月比で4倍超の4万1374台だった。同社は2023年12月に大規模な認証不正を公表し、国内すべての完成車工場で生産・出荷を止めていた。24年5月に全工場が再稼働したが、販売台数の低迷が続いていた。トヨタ自動車も32%増の12万7105台で好調だった。同社はダイハツのOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受けており、認証不正の影響を受けていた。スバルは45%増の1万451台、マツダは28%増の1万6406台と伸びた一方、日産自動車は13%減の4万1224台、三菱自動車は7%減の1万340台と苦戦した。ホンダは微増の5万7394台だった。

鴻海、EVでホンダと連携模索 日産支援への関心捨てず

台湾電機大手・鴻海(ホンハイ)精密工業がホンダに協業を提案し、日産自動車と三菱自動車を含めた3社の枠組みに入ることを目指していることが明らかになった。鴻海はまず電気自動車(EV)を中心に事業面での提携を模索するが、4社協業が実現すれば将来的な資本提携に発展する可能性もある。鴻海がホンダに協業を提案したのは、日産への関与をあきらめていないからだ。

トヨタ、ウーブン・シティに自動運転専用道 地下道も

トヨタ自動車は22日、静岡県裾野市に建設中の実証都市「ウーブン・シティ」を報道陣に公開した。自動運転専用道や物流効率化に役立てる地下道を設け、住民が暮らす環境下で検証する。米テスラが自動運転タクシーの生産を予定するなど世界で開発競争が激しくなっている。トヨタは交通インフラと連携するなど「街」を生かした実証を加速する。

苦境テスラ、インド参入 トランプ氏「米国優先」で板挟み

米電気自動車(EV)大手のテスラがインドに参入する見通しとなった。2025年内の販売開始を見据え採用を始めた。過去にも工場進出を検討しており、将来的に現地生産を検討するもようだ。世界販売が減る苦境でインドに期待をかけるが、トランプ大統領は米国向け投資を優先するよう圧力をかけている。

中古EVの走行距離を保証 ソルヴィー、国内流通を活性化

中古の電気自動車(EV)流通を活発化させる動きが出ている。保証会社のSolvvy(ソルヴィー)は中古EVの航続可能距離の保証サービスを始める。中古EVの7割が輸出されているというデータがあり、電池に使われるレアメタル(希少金属)の流出が問題視されている。中古市場の創出とともに、希少金属の回収技術の実用化も進んでいる。

BYD、日本に中型EVバス投入 人口減で大型からシフト

中国の電気自動車(EV)大手の比亜迪(BYD)日本法人、BYDジャパン(横浜市)は2025年に納車が始まる中型(車両の長さが7〜9メートル)EVバス「J7」を初公開した。価格は3650万円。BYDは国内EVバス市場のトップシェアで乗用車との両輪で日本市場を開拓する。

BYD、日本市場にPHEV投入。「夏」か「宋PLUS」か?

中国の新エネルギー車(NEV)大手BYD(比亜迪)が2025年中に日本向けのPHEV(プラグインハイブリッド)車種を発表すると明かした。今ではBEV(純電気自動車)よりもPHEVの方が勢いづいているBYDだが、そのPHEV技術の強みとは何なのか。BYDの自動車部門「BYDオート」は2003年に誕生、当初は前身である西安秦川汽車の小型車「フライヤー」を引き継いで「BYDフライヤー」として生産していた。その後、初の自社オリジナル車種としてプロトタイプ「316」を完成させるも、各自動車ディーラーからの評判は悪く、「316」の販売計画は白紙となった過去を持つ。仕切り直して2004年に登場したのが8代目トヨタ カローラに酷似した見た目を持つセダン「F3」だ。BYDはF3以外にも、フライヤーをベースとした「F2」や「F4」といったハッチバックも計画していたようだが、結局販売にこぎつけたのはF3のみとなった。F3はその安さで瞬く間に人気を獲得、中国車で初めて月間1万台を販売するほどの大ヒットを記録した。登場から3年経った2008年には世界初の量産型PHEV「F3 DM」をリリースし、EVメーカーとしての第一歩を歩み始めた。現在でもBYDのPHEVに付与されている「DM(デュアルモード)」というペットネームはこのモデルが発祥だ。現在、BYDは「夏」「漢」「唐」「秦L」「秦PLUS」「宋L」「宋Pro」「2代目宋Pro」「宋PLUS」「海豹(シール)05」「海豹06」「海豹07」「海獅(シーライオン)05」「駆逐艦(デストロイヤー)05」「護衛艦(フリゲート)07」の15車種にPHEVを設定し、販売中だ。BYDは1月24日の「BYD 事業方針発表会2025」で、2027年までにBEVとPHEV合わせて7〜8モデル体制を日本市場に構築すると発表している。現時点でのBEV4モデル、そして公約の「毎年最低1車種追加」を踏まえると、今後数年間で少なくとも2車種のPHEVが新たに投入されることを期待したい。日本向けPHEV第1弾は2025年末に発表予定とのこと。

スズキの1月の世界生産、3カ月連続増 日本やインド好調

スズキが27日発表した1月の四輪車生産・販売・輸出統計(速報値)によると、世界生産は前年同月比1%増の30万5162台だった。前年同月比プラスは3カ月連続。主力のインドが単月で過去最高の生産台数となり、日本の国内向けも増えた。世界生産は日本が6カ月ぶりにプラスに転じ4%増の8万1298台だった。2023年に発売した「スペーシア」が好調を保ち、「ワゴンR スマイル」を24年12月、「ソリオ」「ソリオ バンディット」を25年1月に一部仕様変更したことも寄与した。輸出向けは生産車種の縮小が響き減った。海外の国別ではインドが国内の卸販売や輸出向けの好調でSUV(多目的スポーツ車)が伸びたことなどから1%増の20万6773台となった。ただ、ハンガリーでの生産車種の販売減などにより全体では微減の22万3864台と3カ月ぶりのマイナスだった。世界販売は5%増の29万9655台で4カ月連続プラス。海外、日本とも販売台数が1月としては過去最高を記録した。

トヨタ1月世界生産、1年ぶり前年超え ランクルなど好調

トヨタ自動車が27日発表した1月の世界生産台数は、前年同月比6%増の78万1729台だった。前年を上回るのは1年ぶりで、同月として過去最高を更新した。国内で大型多目的スポーツ車(SUV)「ランドクルーザー(ランクル)250」などが好調だったほか、認証不正に伴う生産・販売停止の影響もなくなった。国内生産は22%増の26万5999台だった。2024年4月に発売したランクル250などが人気を集めており、高い生産水準を維持した。トヨタでは24年6月、車の量産に必要な「型式指定」の不正が明らかになったが、足元では挽回生産が進んでいる。海外生産は1%減の51万5730台だった。地域別では北米が3%増、欧州が4%増で、「RAV4」「ヤリス」などのハイブリッド車(HV)が好調だった。中国は現地メーカーとの価格競争が激化しているものの、1%増となった。一方、タイとインドネシアは、自動車ローンの審査厳格化で市場が減速しており、それぞれ19%、7%減少した。世界販売は微増の78万5632台で、2カ月ぶりに前年を上回った。国内販売は13%増の12万6534台、海外販売は2%減の65万9098台だった。世界の電動車販売は18%増の38万2458台と、全体の5割を占めた。HVは15%増で、プラグインハイブリッド車(PHV)は16%増、電気自動車(EV)は53%増だった。

テスラ、日本向け2車種生産終了へ EV販売低迷で

米テスラは6日、電気自動車(EV)2車種について日本向けの生産を3月末で終了すると発表した。生産終了するのは高級EVの「モデルS」と「モデルX」で、在庫がなくなり次第販売も終了する。低迷が続く日本向け販売の縮小に踏み切った。4月以降は在庫車と中古車のみの販売となる。モデルSは2013年に日本で発売したセダンEV。当時の航続距離は約500キロメートルで国内では最長距離だった。モデルXは16年に日本で発売し、テスラとして初めての多目的スポーツ車(SUV)のEVだった。他メーカーも含めた日本国内のEV販売は低水準が続く。2月は前年同月比20%減の4390台で、16カ月連続で前年実績を下回った。テスラは日本での販売台数を公表していない。

川柳

◎沈黙も、番外小国、処世術

◎目が覚めて、トランプだったら、どうしよう

◎うるさいな、少し静かに、セルフレジ

◎頑張るぞ、負けるな後期、トランプに

宮本政義

Mail:masamiyamoto1@gmail.com

Mail:masa.miyamoto@163.com

Mobile: 070-6462-1880(携帯)

貴重な中国自動車情報をありがとうございます。中国勢の勢いが止まりませんね。トランプが焦まくるわけがよくわかります。

ところで、シャオミのSU7 Ultra は凄い車ですね。あの加速と最高時速350キロで走り回ると多分タイヤは直ぐ駄目になるような気がします。

確か中国の高速道路の最高時速は、120キロだったように思いますが大丈夫なんでしょうか。実際は、時速150キロぐらいで走る車は結構居ましたが。

電気自動車の廉価版がかなり出てきたようで面白いことになりそうです。

西 敏夫

おはようございます。

気温の寒暖差が大きく毎日の体調管理が大変なこの頃ですが桜の開花も近いようで春本番も近いですね。

中国EV車のタイヤ事情はなかなか正しい情報が見つかりませんが、新興EVメーカー・大手中国自動車メーカー。欧米系、日系メーカーは無名の

中国メーカーの粗悪品を採用することは考えられないので世界基準に合格したメーカーのTOPレベルのプレミアムタイヤを採用していますね。

添付・このような記事を見つけました。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

お身体ご自愛ください。

宮本政義

横浜ゴム、中国・杭州で新タイヤ工場着工 年産900万本

2024年12月29日

中国浙江省杭州市銭塘区でこのほど、タイヤ大手の横浜ゴムが全額出資するスマート工場の着工式が行われた。総投資額は約5億ドル(1ドル=約154円)に上り、同市が誘致した外資全額出資の製造業プロジェクトの中では、過去10年で単体として最大の規模となる。横浜ゴムは2001年に同区の下沙地区に投資し、同社にとって中国初となるタイヤ生産拠点を設けていた。新工場はその移転先となる。年間生産能力は600万本から900万本に拡大し、最終的には1400万本を想定する。2026年の操業開始を予定し、稼働後の年間生産額は35億元(1元=約21円)に達する見込み。新工場は横浜ゴムの技術的優位性を生かしつつ、中国国内企業の技術力と組み合わせることで、低コスト・高効率・環境配慮型の生産実現を目指す。新エネルギー車向け製品と高付加価値製品の比率を重点的に拡大し、大型タイヤの生産能力を強化。現地の自動車産業のエコシステム整備をけん引する力になる。

急成長の中国製タイヤ、生産拡大急ぐ 欧米の高まる需要へ対応

2024年10月30日

中国の自動車製造業が世界に広がり、タイヤ産業もその後を追うように勢いよく成長し、世界市場で徐々に競争力と影響力を増している。中国のタイヤ業界で群を抜く実力を持つ「玲瓏輪胎(Linglong Tire)」はこのほど、セルビア北部ズレニャニン市の生産拠点に6億4500万ドル(約960億円)を投じて生産能力を拡大する計画を発表した。2025年1月に着工、30年の年末までに完成の予定で、欧州市場におけるタイヤの需要拡大に応える。生産能力が拡大すれば、売上高と利益はそれぞれ平均で年間2億8180万ドル(約420億円)と1億2280万ドル(約180億円)に増加すると見込まれ、投資回収期間は5.79年と予測されている。また、9月中旬にヨーロッパ初の中国タイヤ工場であるLinglong International Europe d.o.o.(欧州玲瓏)も正式に量産を開始した。

中国タイヤメーカーの勃興

中国のタイヤ製造業は1958年に始まった。当時メーカーはわずか10社で、年間生産能力は100万本だった。数十年かけて成長を遂げ、今や中国は世界最大のタイヤ製造国、消費国となった。現在、約300社のメーカーを擁し、年間1億本以上を生産する。今年に入って電気自動車(EV)の需要が堅調で、米国と欧州向けのタイヤ輸出量が前年から20%増加すると、中国の乗用車用タイヤ工場の設備稼働率は2014年以降で最高の80%に達した。中国のタイヤ業界では今年、生産能力の拡大が相次いでいる。20社近いメーカーが生産拡大計画を発表、20件以上のプロジェクトに総額300億元(約6000億円)近くが投じられる。すべてのプロジェクトが稼働を始めれば、セミスチールラジアルタイヤ9300万本以上、オールスチールラジアルタイヤ800万本の生産能力が上乗せされることになる。自動車の保有台数が増加し、車両性能に対する消費者の要求が高まるにつれ、セミスチールラジアルタイヤの需要は拡大を続けている。海外市場でもタイヤ需要は増え続け、特に欧米でセミスチールラジアルタイヤの需要が目に見えて回復した。英国の調査会社ブランドファイナンスは6月、今年最も価値があり実力を備えたタイヤブランドをまとめたレポートを発表した。レポ―トによると、世界で最も急成長を遂げているブランドの半数近くが中国のメーカーだった。注目の中国ブランドである玲瓏輪胎や賽輪輪胎(Sailun Group)、森麒麟輪胎(Sentury Tire)は、海外市場の巨大な需要を背景にブランド価値をそれぞれ11%、10%、17%ずつ向上させた。

ブリヂストン中国、無錫ハイテク開発区に業務管理センター構築

2024年1月29日

タイヤ大手ブリヂストンの中国子会社、普利司通(中国)投資は25日、江蘇省無錫市のハイテク産業開発区と業務管理センター構築プロジェクトに関する契約を結んだ。センターは同開発区の立地と専門人材の集積という優位性を利用し、業務を集約管理するセンターオブエクセレンス(CoE)としての役割を担う。プロジェクトは財務シェアードサービスセンター(FSSC)業務から始め、財務業務プロセスの再構築と技術革新を通じて、同社が中国エリアに持つ生産工場や販売拠点の財務管理機能を包括的に整理統合し、財務管理の一体化と財務制度の整備を進める。同社のアグスティン・ペドローニ総経理は、同開発区には優れた産業基盤やイノベーションエコシステムが形成され、優良企業が集積していると指摘。ブリヂストングループは開発区との交流や協力の強化によって生産能力のさらなる向上や製品の技術革新、中国エリア事業の発展につなげ、開発区の自動車部品製造業の質の高い発展に貢献していきたいと語った。ブリヂストンは1931年設立の世界的なタイヤメーカーで、世界上位500社に入る。無錫では2003年にタイヤ生産工場を設立して以降、多くのプロジェクトを実施している。

ミシュラン、上海工場増改築の第2期工期着工 生産能力950万本に

2023年11月30日

中国上海市でこのほど、フランスのタイヤ大手ミシュランの上海工場増改築プロジェクト第2期が着工した。プロジェクト第1段階の工事面積は7万平方メートル超で、2026年末までの完成を見込む。完成後、同工場の乗用車用高性能ラジアルタイヤの生産能力は、年間850万本から950万本に拡大する見通しだ。01年に設立した上海工場は、ミシュランが中国に展開する2カ所のタイヤ工場の一つで、華東地域唯一の生産拠点でもある。21年、グリーンでスマートな製造の水準をさらに引き上げ、省エネで環境にやさしい高性能なラジアルタイヤの市場供給を増やすため、増改築プロジェクトを始動した。第1期プロジェクトは同年3月にスタートし、既存のラジアルタイヤ生産ラインの技術改造、予備部品・金型倉庫の新設、自動保管装置の導入、既存生産ラインの物流システムのグレードアップ、作業場配置の改善、半製品・完成品の回転効率の引き上げを行った。設備の購入や改造により、製造工程の課題も解消された。第1期プロジェクトはすでに完了して検収にも合格し、工場の生産能力は700万本から850万本に拡大した。第2期は第1期をベースに、乗用車用の高性能で付加価値の高いラジアルタイヤの生産能力を段階的に増やし、高効率でクリーン、かつ柔軟な生産も目指す。

同じ道路なのに…なぜ日本の道路は寿命が長いのに中国は短いのか?―中国メディア

2020年10月26日、中国のポータルサイト・今日頭条に、なぜ日本の道路は寿命が長いのに中国は短いのかについて分析する記事が掲載された。記事は、外観からすれば日本と中国の道路はほとんど変わらないのに、使用年数と品質は天と地ほどの違いがあると指摘。例えば高速道路を例にすると、中国ではコンクリートの耐用年数が30年、アスファルトでは15年だが、日本はコンクリートが40年、アスファルトが20年だという。また、一般の道路でも、日本で発生した地震の後の断裂した道路を見ると、起伏があるものの道路そのものは良い状態を保っていたと紹介した。一方の中国では、多くの道路が10〜20年前に造られたもので、当時は厳格な制度や規格がなかったため、仕事の手を抜き材料をごまかすことが多く行われていたという。そのため、耐用年数が低くなったと分析した。また、中国では過積載の貨物車の影響も大きいという。中国では「過積載をしないと永遠にもうからない」と言われるほど過積載が普遍的であり、取り締まりに遭っても罰金の支払いだけで引き続き運転できるため、道路に大きなダメージを与えるとした。記事は結論として、道路の品質は施工業者だけの問題ではなく、貨物運送業界だけにその責任を押し付けることもできないと主張。施工基準や高過ぎる通行費用、ガソリン代などのゆがんだ業界形態に問題があるのであり、道路の寿命を長くするためには、各業界が共同して努力する必要があると結んだ。

同じアスファルトの道路なのに! なぜ日本と中国でこんなに違うのか=中国メディア

多くの中国人旅行者は「日本はごみ1つ落ちていない」ことに驚き、その清潔さに感心する。同時に、アスファルトの道路に「穴」が開いておらず、「真新しく見える」ことにも驚くようだ。中国メディアは2日、「なぜ同じアスファルト道路なのに、日本は常に新しく見えて、中国の道路はぼこぼこで修理の跡だらけなのか」と題する記事を掲載した。記事はまず、「日本人は何をするにもまじめ」であるため、道路がきれいだと分析。工事に時間はかかるものの、再び工事しなくて済むよう周到に計画したうえで工事をするので、高い品質を確保できていると論じた。一方の中国は、国の発展計画に地域が追い付いておらず、経済が発展するのを待ってから道路を修理するのが現状なので、品質が後回しにされ道路がきれいにならないのだという。また、中国では都市計画を策定する段階で、道路やその他の工事との兼ね合いまでは考えられていないことも大きな要因だと指摘。そのため、道路をきれいに敷設した後で、また掘り返して水道管の埋設をするなどの無駄が出てしまうとしている。確かに、中国では新しく敷設したばかりの道路を掘り起こしている光景はよく見られる。記事は結論として、「日本と中国の道路が違うのは必然的」としている。現時点では穴が開いたら補修するのが最善の対策で、道路としての役目は十分に果たしているものの、将来的には「寿命の長い日本の道路」から学ぶべきだと締めくくった。中国は急速に発展したために、道路工事を含めた様々な分野で質の向上が求められていると言えるだろう。しかし、当の中国人はあまり「きれいな道路」を求めてはいないようだ。記事に対して、「日本から学んだら経営が成り立たなくなる」、「補修が必要なくなったら作業員の仕事がなくなる」など、変化は期待していないというコメントが見られた。