中国シャオミ、初の電動SUV「YU7」でテスラに挑む 予約開始1時間で28万9000台受注

中国スマートフォン大手の小米(シャオミ)は6月26日夜、多目的スポーツ車(SUV)タイプの新型電気自動車(EV)「YU7」シリーズの予約販売を開始した。シングルモーター後輪駆動の「 YU7」、デュアルモーター四輪駆動の「YU7 Pro」と「YU7 Max」の全3モデル展開で、価格は25万3500〜32万9900元(約510万〜660万円)。予約開始1時間で受注台数は28万9000台を突破した。予約には5000元(約10万円)の手付金が必要だが、注文が確定する前であれば、7日以内にキャンセル可能だという。中国では2024年、中型以上の電動SUVの販売台数が約166万台に達した。うち米テスラの「モデルY」が55万6700台と圧倒的トップだった。シャオミは、YU7でモデルYに挑む。他にも、蔚来汽車(NIO)の「ES6」や極氪(ZEEKR)の「7X」、小鵬汽車(Xpeng)の「G7」なども、YU7の有力なライバルになるとみられる。

小米の新EV「YU7」、納車1年待ち 「早期納車権」の転売も

中国スマートフォン大手の小米(シャオミ)が発売した多目的スポーツ車(SUV)タイプの電気自動車(EV)が、最大で1年の納車待ちの状況になっている。ネットでは消費者が早期に車を受け取れる権利を転売する動きがみられている。新EV「YU7」は6月26日午後10時の受け付け開始から18時間で、手付金が支払われた予約が24万台以上にのぼった。スポーティーな外観に加え、航続距離の長さや車内空間の広さも考慮したコストパフォーマンスが評価されているもようだ。小米はこのほど、アプリで目安となる納車時期の表示を始めた。6月30日午後時点で最も安い標準版(25万3500元=約500万円)は57〜60週後となっている。標準版を含め全3モデルあり、Pro版(27万9900元)は50〜53週、Max版(32万9900元)は37〜40週だ。

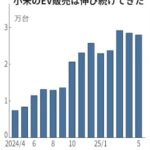

中国のフリマアプリ「閑魚(シエンユー)」では早速、YU7を早期に受け取れる権利が出品されている。受付の開始直後に予約を入れた結果、小米から早い納車時期を示された人がこれを売りに出しているもよう。2万元(約40万円)など高値も目立つ。小米では既存のセダンタイプのEV「SU7」も販売が好調だ。同社は生産を拡大しており、最近は月3万台近くを納車する。それでも受注に追いつかず納車にかかる期間は最も短いMax版(29万9900元)で33〜36週、最も長いPro版(24万5900元)で49〜52週に及ぶ。中国メディアによるとSU7も早期に納車される権利が取引されるケースがあった。小米はYU7も含め権利の譲渡を近い親族に限っている。第三者に権利を売却することはルールに違反する。このため小米から納車を取り消されるリスクがあると指摘する。YU7の発売により生産能力がより逼迫するのは必至だ。小米は隣接地で第2工場の稼働準備を急ぎ、第3工場の用地も取得した。小米の関係者は、雷軍・最高経営責任者(CEO)が最近、本社ではなくEV工場で勤務する時間が長くなっていると明かす。生産拡大の陣頭指揮を執っているもよう。雷氏は6月29日、SNSの微博(ウエィボ)に「生産の加速に全力を尽くす」と投稿した。

無人で駐車・充電・決済⋯EV充電ロボ「SmartLink」が示す未来

中国の電気自動車(EV)設備メーカー「摯達科技(Zhida Technology)」がこのほど、上海市で新製品発表会を開催し、次世代の自動充電ロボット「SmartLink」をお披露目した。同社の黄志明会長も登壇し、「自動充電ロボットの登場によって、人・EV・充電スタンドの関係性が大きく変わる」と語った。摯達科技は2010年に設立され、現在では世界有数の家庭用EV充電スタンドメーカーに成長した。中国では国内最大の充電スタンドサービスネットワークを構築し、自宅への設置からアフターサービスまでを手がけている。これまでに170万台以上を出荷し、世界20余りの国や地域にも輸出している。米フロスト&サリバンによると、24年1~9月には世界市場でシェア9.5%、中国市場ではシェア15.6%を獲得した。公表データによると、摯達科技は2022年の時点で60社以上の自動車メーカーと提携を結んでおり、うち新エネルギー車(NEV)メーカーが80%以上を占める。近年の主要取引先の上位5社には、長城汽車(Great Wall Motor)、比亜迪(BYD)、広汽集団(GAC Group)、東風汽車(Dongfeng Motor)、長安汽車(Changan Automobile)といった自動車大手が並ぶ。自動運転技術の普及に伴い、充電自動化のニーズも増加すると同社は見込んでいる。目下、高速道路のサービスエリアや無人駐車場、スマートコミュニティーなどで、運転から駐車、エネルギー補給までを完全に自動化する試みが進んでいる。目的地に到着した車は駐車スペースまで自走し、スマート充電設備が充電コネクタの自動脱着や充電状況の監視、安全確保など全てを行うという具合に、自動運転と無人充電を組み合わせた新たな構想が実現しつつある。今後、この分野が同社の第二の成長の柱になると期待されている。

トヨタ、中国でレクサスEV工場着工 全固体電池や水素エネルギーにも照準

トヨタ自動車は27日、中国上海市金山区の上海湾区ハイテク産業開発区で、高級車ブランド「レクサス」の工場建設を開始した。2027年の稼働予定で、電気自動車(EV)やバッテリーを生産する。当初の生産能力は年間約10万台を見込む。トヨタは上海工場を「環境保全型産業チェーン」の実証拠点と位置づけ、純電気自動車(BEV)の生産に加え、全固体電池の研究開発や水素エネルギーの応用、バッテリーリサイクル技術の導入に取り組む。今年4月22日に上海市とトヨタが戦略協力協定、金山区とトヨタ中国が協力覚書にそれぞれ調印して以降、わずか2カ月余りでの工場着工となった。野村東方国際証券の劉佳アナリストは、中国は世界最大の新エネルギー車販売市場であり、24年は世界の約7割を占めたと説明。中国の成熟したEVサプライチェーンと先進的なスマート開発が、世界の自動車大手の対中投資拡大を促していると指摘した。

中国1〜5月の自動車販売、NEVが全体の44%に拡大 輸出も堅調

中国汽車工業協会(CAAM)によると、中国の2025年1〜5月の自動車生産台数は前年同期比12.7%増の1282万6000台、販売台数は10.9%増の1274万8000台だった。うち新エネルギー車(NEV)の生産台数は45.2%増の569万9000台、販売台数は44%増の560万8000台と全体の44%を占めた。自動車輸出台数は7.9%増の249万台で、うちNEVは64.6%増の85万5000台だった。中国では2025年に入ってからも、大規模設備の更新と消費財の買い替えを推進する「両新」政策が引き続き効果を発揮。加えて、新型車の投入や、各地のモーターショーでのプロモーションといった好材料が、自動車市場の活性化を後押ししている。

中国BYD、イタリアでEV市場首位に 自動車業界団体にも加盟

イタリアの業界団体、外国自動車代理店組合(UNRAE)はこのほど、中国の電気自動車(EV)メーカー比亜迪(BYD)が正式に加入したと発表した。地元メディアのANSA通信が報じた。BYDイタリアのカントリーマネージャー、アレッサンドロ・グロッソ氏は「UNRAE加入はイタリアでの発展において重要な一歩だ。世界のモビリティー分野の重要な参加者として、BYDはイタリアの政府・自動車業界との対話に積極的に加わり、業界の持続可能な発展をともに推進していきたい」述べた。UNRAEのロベルト・ピエトラントニオ会長は、BYDの加入を非常にうれしく思うとし、BYDは組合に先進的な技術イノベーションの経験と先見性のあるモビリティーの理念をもたらし、多元的な発展に新たな活力を与えるとの見通しを示した。NSA通信の報道によると、BYDはイタリア市場でシェアを伸ばし続けている。今年第1四半期(1~3月)にはEV・ハイブリッド車(HV)販売でトップのブランドとなり、登録台数は3961台、シェアは9.4%に上った。

トヨタ中国合弁、EVで小米と協業 充電器など設置簡単に

トヨタ自動車の中国合弁会社は12日、現地で発売する電気自動車(EV)など新エネルギー車でスマートフォン大手の小米(シャオミ)と協業すると発表した。スマホの無線充電ホルダーなど同社商品が車内に簡単に取り付けられる設計にする。車の現地化を進め販売をてこ入れする。

レクサス、中国・上海で工場建設開始 27年からEV生産

トヨタ自動車は27日、中国・上海市で高級車ブランド「レクサス」の工場建設を始めた。中国メディアが伝えた。新工場は2027年にも稼働予定で、中国市場向けに開発したレクサスの電気自動車(EV)を生産する。同日、上海市南西部にある金山区で起工式を開いた。

上海汽車やBYD、中国産半導体100%搭載のモデル開発 26年にも量産

上海汽車集団や比亜迪(BYD)など中国の大手自動車メーカーが、国産半導体を100%搭載したモデルの開発を進めていることがわかった。少なくとも2社が2026年にも量産を始める見込み。米中対立が激化するなか、中国政府は国産化の後押しを一段と強めている。

電池リサイクルで世界を狙う──中国「BOTREE」、技術輸出から欧州合弁へ

電池リサイクルサービスを提供する中国スタートアップ「蘇州博萃循環科技(Botree Recycling Technologies)」(以下、BOTREE)がこのほど、シリーズBの追加ラウンドで太平香港保険科創基金から数千万元(数億円超)を調達した。シリーズBでの累計調達額は約1億元(約20億円)に達した。今回の資金は製品開発と海外プロジェクトに充てられる。BOTREEは2019年5月に設立され、前処理から金属の取り出し、分離精製、再利用まで、電池材料のリサイクル全般を手がける。現在はアジア太平洋や欧州、北米、中東などの十数カ国で事業を展開。国内外の電池やエネルギー分野のトップ企業に、技術サービス、スマート設備および大型エンジニアリングプロジェクトの設計と運営を提供しており、稼働中のプロジェクトは60を超えている。

「グランツーリスモ 7」に初の中国車、シャオミの高性能EV「SU7 Ultra」が登場

ゲーム開発会社のポリフォニー・デジタルは6月7日、英ロンドンで開催した「グランツーリスモ ワールドシリーズ 2025」の開幕イベントで、中国の小米集団(Xiaomi、シャオミ)とパートナーシップを結んだと発表した。レーシングシミュレーター「グランツーリスモ 7」に、シャオミの電気自動車(EV)で最上位モデル「SU7 Ultra」が初登場する。中国車がグランツーリスモシリーズに登場するのは初となる。SU7 Ultraは、シャオミのEV事業を担う小米汽車(Xiaomi Auto)が打ち出す高性能スマートEVで、技術を集大成したモデルだ。0〜100km/h加速はわずか1.98秒、最高速度は350km/hに達し、トップクラスのレーシングカーに匹敵する性能を誇る。独自開発したモーター「HyperEngine V8s」(最高回転数2万7200rpm)2基と「HyperEngine V6s」(2万1000rpm)1基の3モーター構成システムを採用。800Vの高電圧急速充電に対応し、10%から80%まで充電するのにかかる時間はわずか11分。

シャオミが全固体電池の特許を公開。大幅な性能向上を実現、量産に向け弾み

中国スマートフォン大手・小米集団(シャオミ)傘下でEV事業を手がける小米汽車(Xiaomi Auto)は6月17日、自社で進めている全固体電池の研究成果を特許という形で初めて公表した。公開されたのは2023年12月に出願された「全固体電池用複合電極とその製造法、およびその複合電極を含む全固体電池」に関する技術で、特許出願番号はCN202311707711.8、発明者は復旦大学高分子科学学部の趙則棟博士となっている。最大の特徴は、電極内部の構造設計を工夫して金属イオンの移動距離を短縮し、イオン伝導速度を高めたことにより、電池性能を大幅に向上させた点にある。実験データによると、この全固体電池は200回の充放電サイクルに耐えることができ、比較対象とした従来製品の70回と比べると性能が3倍近く向上した。また、イオン伝導経路を最適化することで、電極容量や充放電レートにも著しい改善がみられた。充放電レート2Cでの容量維持率も75%と従来製品よりも45ポイント向上している。シャオミの特許技術では、ほかの製造技術と互換性があり、量産にも適していることがアピールされている。特許情報では複合電極を大規模に製造するための方法として、以下の4つのステップが示されている。

1, 複合薄膜の作成:ガラス基板上に活性物質や導電剤、バインダーを含むペーストを塗布し、3Dプリント技術を使って細い溝をつけた薄膜を形成する。

2, 固体電解質の注入:ポリマーや金属塩を含むペーストを細い溝に流し込む。

3, 巻き取り:複合薄膜を溝に沿って巻き取り、円筒状に成形することで、細い溝を垂直方向の経路とする。

4, 切断と積層:円筒を横方向に切断し、そのパーツを集電体の上に重ねることで、複合電極が形成される。

この方法は複雑な製造装置や超高温処理が不要なため、大規模な商用生産に適している。シャオミの特許技術にはポリマーと金属塩を使った複合電解質が用いられているが、これは車載電池世界最大手の寧徳時代(CATL)も採用している技術だ。シャオミは全固体電池の特許技術で大きな成果を示した。とはいえ、全固体電池の商用化には依然として多くの壁が立ちはだかっている。技術的アプローチの選択、コスト管理、サプライチェーンの整備、さらには国際市場での競争といったさまざまな課題をひとつひとつ解決していく必要がある。目下、CATLをはじめ、EV大手の比亜迪(BYD)やリチウム大手の贛鋒鋰業(Ganfeng Lithium)、車載電池大手の国軒高科(Gotion High-Tech)などの有力企業も全固体電池の開発を進めており、各社とも量産時期を2027年頃に設定している。

BYDの6月販売、12%増の38万台 成長減速で乗用車生産は微増

中国の自動車大手、比亜迪(BYD)が1日発表した6月の新車販売は前年同月比12%増の38万2585台だった。海外販売は好調だったものの、国内販売は競争が激化し苦戦した。在庫が増え、主力の乗用車の生産台数は0.1%増にとどまった。BYDの新車販売は2024年3月から前年同月比で2割超の増加率を保ってきたが、25年5月は15%増にとどまり、6月も伸びが鈍化した。

《 自動車関連情報 》

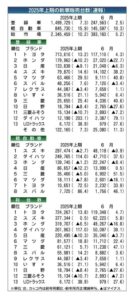

2025年1~6月の国内新車販売、10.2%増も2023年比では減少 購買意欲冷え込みの声も 2025年上期(1~6月)の国内新車販売は前年同期比10.2%増の234万5459台となり、上期として2年ぶりに前年実績を上回った。主にダイハツ工業が認証不正で出荷を停止していた反動で、すべての月で前年実績を超えた。ただ、23年上期(245万600台)と比べると4.3%減だ。販売現場では物価高による購買意欲の冷え込みを指摘する声も多い。

25年上期として比較可能な1993年以来、下から7番目の水準だった。コロナ禍前の19年上期(275万3420台)からは14.8%の2桁減だ。ブランド別では、ダイハツが前年と比べて2.2倍の水準になったほか、ダイハツからOEM(相手先ブランドによる生産)供給を受け、豊田自動織機のエンジン認証不正にも見舞われたトヨタ自動車も72万4267台(同13.8%増)と2桁増だった。一方、日産自動車は22万495台(同10.3%減)、ホンダは31万9707台(同6.5%減)とともに減少。ダイハツの販売が戻ったこともあり、日産の順位は前年同期の4位から5位に下がった。日本自動車販売協会連合会(加藤敏彦会長)が1日発表した上期の登録車販売は149万9729台(同7.3%増)で2年ぶりに増加した。ダイハツの出荷再開で小型乗用車が42万7849台(同19.1%増)と増えたほか、普通乗用車も89万7685台(同2.6%増)と過去2番目の水準だった。全国軽自動車協会連合会(赤間俊一会長)が同日に発表した上期の軽販売も84万5730台(同15.9%増)で2年ぶりに増加した。ダイハツが反動増と新型車効果で増えた。ただ、日産自動車やスズキ、ホンダ、三菱自動車、マツダの5社は減少した。 6月の新車販売(軽自動車含む)は、39万3160台(前年同月比5.2%増)となり、6カ月連続で増加した。ダイハツやマツダ、三菱自動車が大幅に増加した一方、ホンダは4万9267台(同16.8%減)と落ち込んだ。

スズキ、世界戦略EVを英国で発売 7月に580万円から

スズキは同社初の電気自動車(EV)「eビターラ」を7月に英国で発売する。同社の現地法人が明らかにした。5つの販売モデルを用意し、価格は2万9999〜3万7799ポンド(約584万〜約736万円)。インドで生産する多目的スポーツ車(SUV)で、世界で順次販売する戦略車だ

トヨタ、新型RAV4でPHVエンジン刷新 EV航続距離も1.5倍150kmに

トヨタ自動車の新型多目的スポーツ車(SUV)「RAV4」は、プラグインハイブリッド車(PHV)のエンジンを刷新し、総航続距離を最大1350キロメートル以上まで伸ばす。電気自動車(EV)走行の航続距離も従来比1.5倍の150キロメートルをめざしている。PHVで先行する中国・比亜迪(BYD)の背を急追しつつ、パワートレーン(駆動装置)を全方位で展開して成長を狙う。

インド乗用車販売、5月は1%減 一斉値上げの影響か

インド自動車工業会(SIAM)が16日発表した5月の乗用車販売台数(出荷ベース)は前年同月比1%減の34万4656台だった。マイナスとなるのは2024年9月以来で8カ月ぶり。主要メーカーが4月に車両の販売価格を一斉に引き上げた影響が出た可能性がある。

テスラ「真の敵」は小米 中国勢がEVシェア侵食、世界販売13%減

米電気自動車(EV)大手テスラの世界販売が2四半期連続で減った。中国勢が市場シェアを浸食した。スマートフォン大手の小米(シャオミ)はEV参入から1年あまりでテスラが20年かけて磨いたEVのコスト競争力と性能を上回った。トランプ米政権はEVに後ろ向きで、米EVは自国産業支援の手を緩めない中国との差が開く懸念が強い。

テスラ世界販売13%減 4〜6月、不買運動響き2四半期連続2ケタ減

米電気自動車(EV)大手のテスラが2日発表した2025年4〜6月期の世界販売台数は前年同期と比べ13%減り、38万4122台だった。2四半期連続で2ケタ減となった。イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の政治的な発言への反発から続く不買運動に加え、中国企業が価格や質の面でも台頭し競争が厳しくなっている。

《 その他 》

中国の「現金離れ」加速、ATMが5年で30万台減の衝撃

モバイル決済などキャッシュレス化が加速する中国で、ATMの数が急減している。中国人民銀行(中央銀行)が2025年2月に発表したデータによると、24年末時点の全国のATM設置台数は約80万2700台と、ピークだった19年の109万7700台から30万台近く減少(約26.9%減)した。銀行関係者は「ここ数年間、現金を全く使っていないという人も多い。モバイルバンキングが当たり前になった今、ATMの利用率は大幅に低下している。メンテナンスが行き届かず、機能が古くなったまま放置されているケースも多い」と実情を語る。一方で、ATMの減少と対照的に、電子決済の規模は拡大を続けている。2024年に中国の銀行が処理した電子決済の取引件数は、19年から35%増加して約3017億件に達した。中国では支付宝(Alipay)や微信支付(WeChat Pay)などスマホアプリによるQRコード決済が一般化し、都市部では現金をほとんど使わず生活することも珍しくない。ただし、ATMの需要が全くないわけではない。都市部から離れた場所や高齢者の多い住宅地、訪中外国人の多い地域などでは、依然として現金のニーズが残っている。管理監督当局も「現金の受け取り拒否は認められない」と強調し、多様な支払い手段を確保しようとしている。目下、多くの銀行がデジタル技術を活用した「次世代ATM」を模索している。例えば、ユーザーインターフェース(UI)の操作性向上や、公共料金の支払いなど行政サービスとの連携など、複数の機能を備えたスマート端末としての展開が進みつつある。専門家は「今後はATMの数を増やすことよりも、安全性や利便性の確保が重視されていくだろう」と指摘する。日本でも同様の傾向が見られる。セブン銀行の推計によると、国内に設置されたATMはここ数年、毎年3000〜4000台ずつ減っている。2024年3月のATM台数は前年同月比1.7%減の17万6000台だった。

川柳

◎何故あるの、合法・不法、ギャンブルに

◎あの爺や、歴史を逆走、どこ行くの

◎店員に、どれが美味しい、聞く無意味

中国自動車情報ありがとうございます。相変わらず中国のEV化の流れは凄いですね。特にスマホのシャオミが勢いよく伸びているのが

興味深いです。全固体電池も頑張っているようです。この調子では、中国製EVが世界制覇して、近いうちに日本は、EVを中国から輸入するようになって、

関税で防御する立場になりそうです。アメリカが日本車に対して関税で守るのと同じです。トヨタ等もEVを中国で製造して日本へ輸出かも知れません。

日産の追浜工場で鴻海用EVを作ろうかと言うのも不思議ではありません。

私の車は、年間走行距離が1000キロ強しかないので純ガソリン車ですが、正直言うともう年なので、中国の「老年代歩車」(小型EVで自宅で充電可能、

ナンバープレート無し、免許証不要、最高時速40キロ程度、価格は、30万円位以下)が欲しいのですがね。これで買い物や病院通いは充分です。

後は、アマゾンの通販、ズームなどによるオンライン会議で大抵の要件は済みます。大事なときは対面ですが。

実際、清華大キャンパス内で老年代歩車を結構見かけました。但し、最近は、年寄りが運転して、交通規則を守らなかったり、事故を起こしたリが多くて北京などでは

禁止されてしまったようなのが残念です。

別件で中国でATMが減少中とありますが、日本も同じようで不便しています。先日、みずほ銀行立川支店に行って「外貨自動両替機」を使おうと思ったら、

去年撤去したと聞きました。スマホ決裁やカード決済が普及して、ドル札やユーロ札、元札など使われなくなったらしいです。

中国では、2019年時点で、殆どがスマホ決裁で現金は余程の事が無いと使わない状態でした。

この調子では、日本は、現金が主に使われ、ガソリン車が走り回る世界で最後の国になりそうです。世の中ドンドン変化しますね。

西 敏夫

梅雨というのに雨は関東地方は何故か少なく、毎日猛暑・熱帯夜で体調管理が大変です。

私は約6年ぶりに中国上海に一人旅、昔の仲間やお世話になった方々と楽しく過ごして来ました。

1996年から2009年まで過ごした上海「古北新区」近くの虹橋HOTELを拠点に市内観光?もして来ました。

驚いたことに街がなんとなく静寂なこと、そうなんです!電気自動車が増えており本当に街中が静なことに驚きました。

駐在時には夜中でも子供たちの遊ぶ声、公園では大きなボリュームでダンスを楽しむ老人たちが居なくなりました。

なんと言っても「古北新区」の街並みが激変、昔の華やかな街がどうしたのか?と思うほど寂しい街に変化していました。

利用していた銀行も100mほど移動して新たに営業していましたが、ATMは無く窓口での業務に変わっていました。

1週間で友人たちとの食事代・タクシー代・買い物・その他一度も「現金」を使用しませんでした。

私は一人でのタクシー利用で60元とホテル代のみ現金を使用しました。

現金は流通していないのではと思うほどのスマホ決済世界に変貌していました。

添付写真は、ショッピングモール地下駐車場の電気自動車の充電エリアです。 写真は本文に添付

宮本政義