4月の中国新車販売、9.8%増 政府支援が追い風

中国自動車工業協会が12日発表した4月の新車販売台数は前年同月比9.8%増の259万台だった。政府の買い替え支援策が追い風となった。ただ、輸出は2.6%増と低迷。電気自動車(EV)などを巡り世界各国との貿易摩擦が激化する中、弱さが目立っている。中国メーカーは近年、国内での競争激化を受け輸出を強化してきた。ただ、安価なEVなどの輸入急増に貿易パートナーは不満を強めている。欧州連合(EU)は昨年10月、中国製EVに対する関税を最大45.3%に引き上げた。米国との貿易戦争も始まる中、先行き不透明感が強まっている。新車販売では、政府の支援規模が大きいEVやプラグインハイブリッド車(PHV)といった新エネルギー車(NEV)が44.2%増の122万6000台と、引き続き好調だった。日系各社の公表資料などによると、4月の中国新車販売はトヨタ自動車が20.8%増、ホンダが40.8%減、日産自動車が15.7%減だった。関係者によると、日産は武漢の完成車工場で近く生産を終了する方針だという。

米テスラ、中国製「モデル3」の国産化率が95%突破 グローバル供給網の要にも

電気自動車(EV)大手の米テスラはこのほど、中国にある完成車工場「上海ギガファクトリー」で生産する「モデル3」と新型「モデルY」の部品の95%以上が中国製だと発表した。テスラの陶琳(グレース・タオ)副総裁も自身のSNSで、「中国の消費者がモデル3とモデルYを世界最安値で購入できるのは、上海ギガファクトリーが『中国スマート製造』を進めているからだ。中国本土のサプライチェーンパートナー400社以上と共に最高の品質と効率、最適なコストを追求し、中国・アジア太平洋・欧州市場の数百万人のユーザーのために素晴らしい製品を作り上げられることを誇りに思う。また、中国本土のサプライヤー60社以上をテスラのグローバル調達システムに組み入れ、世界進出をサポートできていることを光栄に思う」と述べた。上海ギガファクトリーは、2024年に300万台目の車両をラインオフし、輸出台数は累計100万台を突破した。24年の出荷台数は91万6000台を超え、テスラ全体の半分を占めた。また、25年2月には大型蓄電池工場「上海メガファクトリー」も稼働した。テスラにとって海外初の大型電池工場で、中国では上海ギガファクトリーに次ぐ2番目の大規模工場でもある。

中国:4月の日系新車販売、トヨタ21%増 日産・ホンダは減少

トヨタ自動車の4月の中国新車販売は、前年同月比20.8%増の14万2800台だった。旧型から新型の車種への買い替えを促すキャンペーンなどが奏功した。一方、中国勢による新車攻勢は続いており、日産自動車とホンダはそれぞれ販売が減った。トヨタの販売が前年同月を上回るのは3カ月連続。合弁会社ごとにみると、第一汽車集団との「一汽トヨタ」が32.1%増の6万5000台、広州汽車集団との「広汽トヨタ」が14.9%増の6万台だった。高級車ブランド「レクサス」は7.2%増の1万5800台だった。3月に投入した新型電気自動車(EV)「bZ3X」の販売がけん引し、ハイブリッド車(HV)を含む電動車は38.4%増の7万9600台だった。電動車の比率は55.8%と約7ポイント上昇した。日産自動車は12日、4月の新車販売が15.7%減の4万6295台だったと発表した。前年同月比で減少が続くが、1月以降で販売は最も多かった。同社は4月にセダンの新型EV「N7」を発売した。広告宣伝を強化したことで、来店人数が増加したという。ホンダが同日発表した4月の新車販売は、40.8%減の4万3689台だった。合弁会社別では、広州汽車との「広汽ホンダ」が31.1%減の2万3076台、東風汽車集団との「東風ホンダ」が48.9%減の2万613台だった。日本車大手の中国新車販売は、トヨタ以外の苦戦が続いている。1〜4月の累計販売はトヨタが前年同期比7.7%増の53万200台、日産が24.6%減の16万7630台、ホンダが28.2%減の20万1576台だった。

中国新興EV4月販売:“コスパ重視”零跑汽車が首位キープ、AITOがファーウェイ後押しで4位に

中国の主な新興電気自動車(EV)メーカーが、2025年4月の新車販売(納車)台数を発表した。零跑汽車(Leap Motor)が4万台余りを売り上げ、2カ月連続の首位に輝いた。小鵬汽車(XPeng Motors)は6カ月連続の3万台超えを果たしたものの、零跑には及ばず2位となった。ファーウェイが技術や販売支援を提供するEVブランド連合「鴻蒙智行(HIMA)」は販売台数を公表していないが、自動車中堅の賽力斯集団(SERES)と打ち出すEVブランド「問界(AITO)」が前月から1万台余り販売台数を伸ばし、4位に浮上している。

1位:零跑汽車

零跑汽車(Leap Motor)の4月の販売台数は前年同月比173%増の4万1039台だった。同社は一貫してコストパフォーマンスの高さを打ち出してきたが、2024年3月に発売したSUV「C10」が高いスペックと優れた品質、洗練されたデザインで爆発的な人気を呼び、一躍中国新興EVメーカーのトップグループに躍り出た。

2位:小鵬汽車

小鵬汽車(XPeng Motors)の4月の販売台数は前年同月比273%増の3万5045台だった。新興勢で唯一、6カ月連続の3万台超えを果たし、安定した実力を示した。

3位:理想汽車

理想汽車(Li Auto)の4月の販売台数は前年同月比31.6%増の3万3939台だった。このところ新型車の発表など目立った動きはなかったが、上海モーターショーでは高級ミニバン「MEGA」の特別仕様車を披露し、注目を集めた。価格は約60万元(約1200万円)と高額だが、ゆったりくつろげる車内空間で富裕層の取り込みを図る。

4位:AITO

自動車中堅の賽力斯集団(SERES)がファーウェイと共同開発したEVブランド「問界(AITO)」の4月の販売台数は、前年同月比9.3%増の2万7203台だった。前月の1万3700台から1万3000台余り増加した。3月にはSUV「M5」「M9」の改良版が、4月にはファミリー向けに価格を抑えた「M8」が発売されており、今後の販売増に拍車がかかるとみられる。

5位:小米汽車

スマートフォン大手の小米集団(シャオミ)が手がける「小米汽車(Xiaomi Auto)」の4月の販売台数は、前月より約1000台下落して28000台余りとなった。3月末に発生した同社初のEV「SU7」による死亡事故が、自動運転支援機能の信頼性をめぐって波紋を広げたのは記憶に新しい。しかし、販売台数にさほどの影響はなく、上海モーターショーでもSU7とスポーツカー版の「SU7 Urtra」に来場者が詰めかけた。6〜7月には新型SUV「YU7」の発売も予定されている。

6位:NIO

蔚来汽車(NIO)の4月の販売台数は前年同月比53%増の2万3900台だった。うち、セカンドブランドの「楽道(ONVO)」が4400台と着実に販売台数を伸ばしている。サードブランド「蛍火虫(firefly)」のコンパクトEVの納車も4月末に始まっており、今後の動向に注目が集まる。

上海モーターショー(4月23日〜5月2日)では、新興各社も新型車はもとより、人工知能(AI)や自動運転支援機能導入の取り組みを披露した。スマート化が焦点となる中国EV市場で新興勢がどう戦うか。5月以降の販売台数の動向からも目が離せない

中国EV、「ガラパゴス」カーで進化 AIで競争力突出

上海モーターショーまとめ読み

4月23日から開かれていた世界最大級の自動車展示会「上海国際自動車ショー」が閉幕しました。今回の主役は人工知能(AI)でした。通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)はAIを使った自動運転システムを発表するなど、AIと自動車の融合が一段と進んでいました。政府の後押しも受けながら巨大なガラパゴス市場で進化を遂げる中国の電気自動車(EV)は、価格だけでなく性能面でも競争力が突出しています。日本勢が生き残るためには、中国の先端技術に頼る道しかありません。中国市場の先行きがわかるポイントをまとめました。

ポイント①ファーウェイが完成車メーカーの駆け込み寺

中国の自動車市場で競争の軸が人工知能(AI)に移ってきた。通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)はAIを使った自動運転システムを発表した。ホンダはAI新興のDeepSeek(ディープシーク)を搭載する。中国勢はAIの基盤となる国産半導体の供給網の構築を進めており、米中分断が独自の成長をさらに促そうとしている。

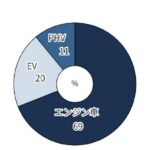

ポイント②PHV、EVを上回る成長率

中国の新車市場で主要メーカーがプラグインハイブリッド車(PHV)のてこ入れを急ぐ。浙江吉利控股集団傘下の電気自動車(EV)ブランド「Zeekr(ジーカー)」やEV専業の小鵬汽車(シャオペン)が初めてPHVを投入する。PHVは航続距離の長さが支持され、EVを上回る伸び率で成長が続く。今後は機能や価格を巡る競争も激化する見通しだ。

ポイント③日本車、中国新興などとの連携に活路

トヨタ自動車など日本車メーカーが中国IT(情報技術)などと連携し、中国専用の電気自動車(EV)を投入する。トヨタは車の頭脳である基本ソフト(OS)に通信機器大手の華為技術(ファーウェイ)を採用した。中国では車の知能化によりEVの進化が激しく、単独では勝てない。日本勢は中国の最先端技術を得て、生き残りをかける。

ポイント④アイデア競う中国車、まるでテーマパーク

中国の自動車メーカーが独創的なアイデアの車載機能を競っている。27日に一般公開が始まった自動車展示会「上海国際自動車ショー」では、映像にあわせて車体を揺らしたり、ハートマークのテールランプを備えたりユニークな機能を搭載した車が目立った。電気自動車(EV)メーカーの乱立で他社との違いを打ち出すのが難しくなるなか、知恵比べが熱を帯びている。

ポイント⑤日本車、中国に多額投資で巻き返し

日産自動車は23日、中国で2026年末までに100億元(約2000億円)を追加投資すると明らかにした。電気自動車(EV)大手の比亜迪(BYD)など現地勢との競争が激化し、中国事業が苦戦している。現地勢に対抗できる新型車を増やし、世界最大の中国市場で巻き返しを図る。

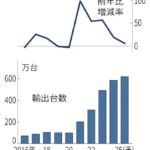

中国の車輸出が急減速、3月伸び1% BYDはEV偏重戦略を見直し

中国自動車大手の輸出の伸びが鈍ってきた。2021〜24年に年20〜100%に達した伸び率は、25年3月に1%に落ち込んだ。欧州や東南アジアで中国勢が強みとする電気自動車(EV)の需要がふるわないためだ。比亜迪(BYD)がEVからプラグインハイブリッド車(PHV)を重視する方針に変えるなど、各社は輸出戦略の見直しを迫られている。2日まで開かれた世界最大級の自動車展示会「上海国際自動車ショー」。海外展開を狙う戦略車の華やかな発表が相次ぎ、表向きは輸出の逆風を感じさせなかった。新興EVメーカーの上海蔚来汽車(NIO)は25年内に、プレミアムコンパクトブランド「ファイアフライ(蛍火虫)」のEVを16カ国で発売すると発表した。初の右ハンドル車も用意し、東南アジアや欧州へ輸出する。中国での価格は11万9800元(約230万円)から。海外事業を担う秦力洪総裁は「今後、世界の主要な右ハンドル市場に展開する」と話す。中国の車大手は国内の競争が激しさを増すなか輸出に活路を求めてきた。21〜24年の輸出は毎年100万台規模のペースで増え、伸び率は年20〜100%に達した。23、24年の輸出台数は国別で世界最大となった。スマートフォン大手の小米(シャオミ)も24年春に発売したEVを披露した。27年から海外展開を予定し、ドイツにEVの研究開発拠点を設ける計画を明らかにした。国有自動車大手の広州汽車集団は、海外向けに設計したピックアップトラックのコンセプトカーを紹介。27年ごろから量産を始めるという。

ただ中国汽車工業協会によると、24年のエンジン車の輸出が23.5%増えたのに対し、新エネ車は6.7%増にとどまった。EVに限ると10.4%減だった。25年に入ると減速はより鮮明になってきた。25年3月の輸出台数の伸びはわずか1%。同協会は25年通年では620万台と前年比6%増を見込んでいる。24年までの伸び率を大きく下回ることになる。背景には、25年1〜3月に142万台だった輸出台数の2割を占めるEVの失速がある。東南アジアでは、最大市場のタイで家計債務の増加への警戒から自動車ローンの審査が厳格化された。EVの普及に欠かせない充電インフラの整備も途上だ。BYDはタイで24年に現地生産に乗り出したが、同年の現地での販売は23年比1割減だった。欧州でも欧州連合(EU)が24年10月、中国製EVへの追加関税を導入した。EUは関税の代わりに最低価格を導入する方向で中国と協議を始める見通しだが、状況は厳しい。上海モーターショーでは「中国車はテクノロジーで優れているものの欧州車の方がブランド力が高い」(大手欧州メーカーのデザイナー)といった声もあった。

ロイター通信は、BYDが欧州事業の戦略転換を進めていると報じた。苦戦するEVから、PHVを重視する戦略へと方針を見直したという。欧州ステランティスなど現地大手から幹部を招き、欧州各国の市場の責任者に据えた。上海汽車集団傘下で多目的車(MPV)などを手がける「MAXUS(マクサス)」の幹部は中国メディアの取材で、海外販売について代理店に任せていた従来の方式を直接管理に切り替えていく方針を示した。米ゴールドマン・サックスの分析によると、中国のEVの生産能力は23年時点で世界需要の1.2倍ある。消費が低迷している国内だけではさばききれない。引き続き輸出に力を入れるとみられ、輸出先で警戒感が一段と高まる恐れもある。

中国CATL、長安マツダと提携 スケボー型シャシー提供でEV開発加速へ

車載電池世界最大手の中国CATLはこのほど、マツダの中国合弁会社「長安マツダ」と業務提携に関する覚書を締結した。CATLが開発したスケートボード型統合シャシー「CIIC(CATL Integrated Intelligent Chassis)」をベースに、よりスマートかつ効率的な新エネルギー車(NEV)を共同開発する。CIICは2024年12月に発表された電気自動車(EV)などNEV向けのプラットフォーム(車台)で、バッテリーやモーター、管理システムなどを一体化したスケートボード型となっている。車両の上部と下部を切り離した設計が可能なため、さまざまな車種への展開が可能な上、車内空間を最大化しつつ、生産コストや車両重量、電力消費などを低減できるという。CATLは、今後も長安マツダと協力してEVシフトを推進し、よりハイクオリティで安全なモビリティ体験を消費者に提供していくとしている。長安マツダは第21回上海モーターショー(4月23日〜5月2日)で、新型電動SUV「EZ-60」を公開した。2024年に発表したセダンタイプの「EZ-6」に続き、同社のEVシフト戦略を象徴するフラッグシップモデルとなる。EZ-60の販売価格は未発表だが、予約受付開始から48時間で予約台数は1万台を突破した。正式な発売と納車開始は2025年8月を予定しているという。

BYD、4月の新車販売21%増 EVが好調でPHV超え

中国自動車大手の比亜迪(BYD)は1日、4月の新車販売が前年同月比21%増の38万89台だったと発表した。電気自動車(EV)の販売が伸びた一方、これまで好調だったプラグインハイブリッド車(PHV)は減少に転じた。海外販売は9割増と拡大が続いた。乗用車販売のうち、EVは46%増の19万5740台、PHVは微減の17万6875台だった。

中国バイドゥ、ドバイでロボタクシー1000台配備へ 近く運行試験開始

アラブ首長国連邦(UAE)のドバイ道路交通局(RTA)は4月20日、中国ネット大手の百度(バイドゥ)傘下で自動運転タクシー(ロボタクシー)サービスを手がける「蘿蔔快跑(Apollo Go)」と基本合意書(MOU)を締結し、年内にロボタクシー50台の運行試験を開始すると発表した。 商業運行は2026年に開始し、3年以内に車両数を1000台に増やす計画だという。これにより、ドバイは中国本土と香港以外で初めてApollo Goのロボタクシーを運行する都市となる。Apollo Goの安全走行距離はすでに1億5000万キロを超え、中国の複数の都市で大規模なロボタクシーサービスを展開し、完全無人運転サービスの提供も始めている。ドバイはロボタクシーの展開で、米ウーバーテクノロジーズや中国の文遠知行(WeRide、ウィーライド)とも提携している。

日産、「中国製グローバル車」で攻勢強化 鄭州日産が電動ピックアップ・SUV展開へ

中国河南省鄭州市に拠点を置く鄭州日産汽車(1993年設立)は、日産自動車の中国初の完成車合弁会社で、小型商用車(LCV)生産拠点の重要な役割を担ってきた。この4月に副総経理に就任した園辺聖芳氏は新華社のインタビューで「鄭州日産の築いた研究開発基盤と100万人のユーザーネットワークを生かし、日産の電動化と知能化を推進する」と述べた。同社は中国で最も早くピックアップトラック生産を始めた自動車メーカーの一つで、ダットサンピックアップ(D22型)、ナバラ、リッチ(鋭騏)シリーズなど累計150万台以上の生産実績を持つ。園辺氏は「従来の商用車中心の市場構造が変化し、乗用車やオフロード車としての需要が拡大している」と指摘。電動化と知能化の潮流が市場を一変させており、プラグインハイブリッド車(PHEV)や純電気自動車(BEV)への転換が加速していると説明した。鄭州日産過去3年で「プラットフォーム化」「電動化」「知能化」の3分野で17のコア技術を確立。独自開発のグローバル多元オフロードプラットフォーム「星核」を今年発表し、これを基盤とした新型ピックアップトラック「Z9」シリーズやPHEV「P20」を投入した。来年には新エネルギーSUVやクリーンディーゼル車(CDV)の販売を計画する。園辺氏は「P20は中国本土初の日産グローバルピックアップモデルで、設計から研究開発、生産まで一貫して現地で行った」と強調した。日産は「中国で、中国のために、そして世界へ」の戦略の下、鄭州日産の「オフロード化」を全面的にサポートしている。園辺氏は「P20とZ9は中南米への輸出を予定している」と明かし、東風汽車集団と日産自動車の巨大な販売網を生かし、ピックアップとオフロードの二つの市場を開拓し、国際展開を加速させると述べ、中国での生産の重要性を改めて強調した。15年前に日産の調達担当として初めて中国に赴任した園辺氏は現在、中国語の習得にも取り組んでいる。「5年間の任期でできるだけ多くの人と交流し、地域に根差した経営を実現したい」と語り、中国市場で蓄積した技術とノウハウを「オフロード」「電動化」「国際化」の3本柱で展開していく方針を示した。

BYD、欧州本社をハンガリーに設立 400億円投資

中国の自動車大手、比亜迪(BYD)は16日、ハンガリーに欧州の事業を統括する欧州本社を設けると発表した。総投資額は1000億フォリント(約400億円)になる。同社はハンガリーで電気自動車(EV)など新エネルギー乗用車の工場建設も計画している。ハンガリーの首相官邸で15日、同国政府とBYDが協定を結んだ。約400億円の投資のうち、一部はハンガリー政府が支援する。

《自動車関連情報》

日本2025年4月自動車販売台数

自動車販売の業界団体が発表した4月の国内の新車販売台数(軽自動車を含む)は前年同月比10%増の34万2876台だった。 ダイハツ工業の認証不正問題で落ち込んだ前年の反動で全体は増えたが、日産自動車は19%減の2万4356台で単月として新型コロナウイルス禍で販売が減少した2020年5月以来の低水準になった。

日本車4社、4月の米新車販売12%増 関税前の駆け込み

トヨタ自動車など日本車4社が1日発表した4月の米新車販売台数は前年同月比11.8%増の46万4372台で2カ月連続で増加した。米フォード・モーターや韓国の現代自動車も米国販売が大幅に伸びた。トランプ米政権が自動車に25%の関税を発動し値上がりを懸念した消費者の駆け込み購入が数字を押し上げた。

トヨタが米国で新型EV公開 テスラ失速で好機、挽回なるか

トヨタ自動車が米国で電気自動車(EV)戦略を再構築する。2025年以降に現在の2倍超の5車種を品ぞろえするほか、米国独自の名称を使いブランド戦略も変える。米国のEV市場は米テスラが寡占していたが、同社の失速で競争環境は変わり始めた。関税など政策の行方が不透明な中でも、トヨタは足場固めを優先する。

テスラの欧州販売、4月も低迷 不買収まらず英6割減・独5割減

欧州で米電気自動車(EV)大手テスラの販売不振が続いている。英自動車工業会(SMMT)は6日、4月のテスラ車販売が前年同月比62%減の512台だったと発表した。ドイツも46%減だった。欧州では特にイーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の政治的言動への反発が強く、不買運動は収まっていない。英国は2024年、ドイツを抜き欧州最大のEV市場となった。

タイで中国の車部品企業3倍、電池工場相次ぐ 日本勢の供給網打撃も

中国の自動車関連企業がタイでサプライチェーン(供給網)の整備を広げる。比亜迪(BYD)など電気自動車(EV)大手の進出に伴い、車載電池など部品大手も相次いで工場を建設。中国系の部品企業は直近数年間で3倍に増えた。欧米では関税政策などで中国車への逆風が強まるなか、中国各社はタイを拠点にアジアの需要を狙う。

マツダ、国内向けEVにテスラの充電規格 27年以降に

マツダは9日、国内で販売する電気自動車(EV)に米テスラの急速充電規格「NACS」を採用すると発表した。2027年以降に発売するモデルに搭載する。テスラが国内で展開する急速充電設備を使えるようにして、EVユーザーの充電時の選択肢を増やす。マツダはテスラと日本で同社の規格を採用することで合意した。対応車種に専用のアダプターを使うことで、テスラの急速充電器「スーパーチャージャー」で充電が可能になる。従来は日本独自の規格「チャデモ」にのみ対応していた。ソニーグループとホンダのEV会社、ソニー・ホンダモビリティも国内向けの車でNACSを採用する。スーパーチャージャーの拠点数は日本国内に約130カ所ある。

テスラ、日本で「モデル3」最大55万円値下げ 実質300万円台に

米電気自動車(EV)大手のテスラの日本法人は22日、主力車種「モデル3」を日本で値下げすると発表した。値下げは6月までの期間限定で引き下げ幅は最大55万円。EV購入時に国から出る補助金を考慮すると実質399万円から購入できる。世界で不買運動が続くなか日本では好調を維持しており、値下げでさらなる販売拡大を目指す。最も安い後輪駆動モデル(RWD)は従来より45万3000円安くし、486万円から。EV購入時に国から支給される補助金は87万円なので、399万円で購入できる計算だ。四輪駆動(AWD)モデルでは55万円値下げし566万9000円から。テスラは地域別販売台数を公表していないが、日本自動車輸入組合(JAIA)によればテスラが大半を占める「その他」の台数が2025年1〜3月期で前年同期比56%増の2120台と1〜3月期としては過去最高を更新した。「モデルY」を刷新したほか、旧モデルの在庫品についてはEV充電器の利用を5年間無料にするなどして販売を伸ばした。テスラは世界の主要国で販売減に直面している。1〜3月の世界販売台数は13%減の33万6681台で3年ぶりの低水準になった。イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の米政権入り以降、連邦政府の人員削減や政治的な発言に反対する消費者が増え、欧米など世界で不買運動が広がった。

川柳

◎白挙げて、コンクラーベで、星条旗

◎アナログも、いいよねローマ、教王を

◎早起きは、週2の決まり、ゴミの日で

◎よくしゃべる、都内でカーナビ、お疲れだ

◎高いです、「ただ飯」食べて、地位なくす